Braunkohlenextraktion

Künftige Technologien zur stofflichen Nutzung von Biomasse

Stand 19.12.2017

1. Stand im Jahr 2017

Bis zum Jahr 1989 hat die Braunkohle einen wesentlichen Anteil für die Stoffwirtschaft in Ostdeutschland beigetragen. Mit den Anlagen

• Schwelerei Espenhain

• Druckgaswerk Schwarze Pumpe

• BHT-Kokereien in Schwarze Pumpe und Lauchhammer

gab es gut entwickelte Technologien zur stofflichen Verwertung von Braunkohle. Nach 1989 wurden alle Anlagen stillgelegt. Braunkohle wird seitdem nur noch energetisch genutzt. Aber auch die Verstromung der Braunkohle steht zur Disposition. Kohle gilt als umweltschädlich und soll möglichst schnell durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Es das das endgültige Ende für die Braunkohlennutzung ?Eine Renaissance für die Braunkohle wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Durch die weltweite Einführung der Frackingtechnologie wird der Ölpreis auf längere Sicht auf einem niedrigen Niveau bleiben, zumal die Erdölförderländer politisch zerstritten sind und es zu einer gemeinsamen stabilen Preisbildung so bald nicht kommen wird.

Die durch den Klimawandel erzwungene Abkehr von fossilen Brennstoffen, insbesondere die Elektromobilität, wird mittelfristig die Nachfrage nach Öl vermindern und einen Preisanstieg verlangsamen. Wenn der Erdöleinsatz auf den Bedarf der stofflichen Nutzung reduziert wird, bleibt es auf lange Sicht als preiswerter Rohstoff erhalten. Erst wenn das Erdöl doch irgendeinmal knapp werden sollte, wird man auf die weltweit in großen Mengen verfügbare Braunkohle zurückgreifen müssen.

Leider ist das technologische Wissen über die Braunkohleveredlung dann längst verloren und muss mühevoll wiedergewonnen werden. Das inzwischen gestiegene Umweltbewusstsein und anspruchsvolle Umweltstandards werden dann verhindern, dass die Fehler der Vergangenheit wiederholt werden.

Die energetische Nutzung von Braunkohle in Deutschland wird trotz des überstürzten Ausstiegs aus der Kernenergie nur noch begrenzte Zeit erhalten bleiben, obwohl die erneuerbaren Energien keine ausreichende Versorgungssicherheit bietet. Die letzten Ereignisse in der weltweiten Klimapolitik lassen befüchten, dass es einen baldigen Ausstieg aus der Stromerzeugung auf Braunkohlebasis geben wird. Für die Braunkohle müssen kurzfristig neue Nutzungsmöglchkeiten erschlossen werden. Die Zeit drängt !

Die häufigen "Erdölkrisen" der vergangenen 50 Jahre haben immer wieder zu hektischen Aktivitäten für einen Wiedereinstieg in die stoffliche

Braunkohlennutzung geführt. Die Beruhigung auf dem Ölmarkt brachten in allen Fällen zu einem schnellen Abbruch aller kohleorientierten Aktivitäten.

Können klasssischen Verfahren zur Braunkohleveredlung umweltgerecht betrieben werden? Die wichtigsten Probleme waren:

• Gasförmige Emissionen (CO, CO2 , Kohlenwasserstoffe, Geruchsstoffe)

• Abwasser

• Kohlestaubemission

• Landschaftszerstörung durch die Tagebaue

Die Emissionen lassen sich durch die moderne Anlagengestaltung sicher vermeiden. Auch die Abwasserreinigung ist technologisch gelöst. Die Umweltzerstörung kann mit sorgfältig geplanter Rekultivierung wieder rückgängig gemacht werden. Bergbaufolgelandschaften können ökologisch sogar höherwertiger sein als die ehemaligen Gebiete.

Trotzdem wird die Wiedereinführung der Braunkohlenutzung ein schwieriger Prozess, denn es nicht damit getan, Teere zu erzeugen. Es müssen auch alle Technologien zur Konversion der Teere zu Einsatzstoffen für die Stoffwirtschaft wieder erfunden werden. Solange ausreichend Erdöl für die Stoffwirtschaft zur Verfügung steht, ist an die Herstellung von Öl aus Kohle nicht zu denken. Die stoffliche Nutzung von Braunkohle hat nur eine Chance, wenn man Produkte erzeugt, die aus Öl nicht oder nur mit großem Aufwand zu gewinnen sind. Stofflich interessante Inhaltsstoffe der Braunkohlen sind Wachse, Harze, Paraffine und Zellulose.

Die verstärkte Nutzung nachwachsender Rohstoffe für die Energie und Stoffwirtschaft ist in den vergangenen zwanzig Jahren aufwendig beforscht worden. Man glaubte, Kohle Erdgas und Erdöl "mal ganz schnell" durch nachwachsende Biomasse ersetzen zu können. Inzwischen hat man aber erkannt, das nicht genug nachwachsen kann, um den weltweiten Bedarf zu decken. Es fehlte auch der Weitblick, um die katastrophalen Folgen für die Umwelt voraus zu sehen. Vielen der mit hohem Aufwand entwickelten Verfahren fehlen die ausreichenden Mengen an Einsatzstoffen. Sie sind häufig nur mit hohem Aufwand umwelrgerecht zu betreiben und unwirtschaftlich, weil man versucht hat, Ersatzstoffe für Erdöl zu erzeugen oder Kohle zu substuieren.

2. Kohleextraktion

Die Extraktion der Kohle mit Lösungsmitteln ist eine Alternative zur Pyrolyse. Bei der Extraktion werden Wachse und Harze aus der Kohle entfernt. Diese beiden Stoffgruppen sind bei der Pyrolyse die wertgebenden Inhaltstoffe. Sie werden bei der Kohlepyrolyse durch wertmindernde Produkte aus dem Lignin/Huminkomplex verunreinigt.

Die Extraktion der Kohle mit Lösungsmitteln ist eine Alternative zur Pyrolyse. Bei der Extraktion werden Wachse und Harze aus der Kohle entfernt. Diese beiden Stoffgruppen sind bei der Pyrolyse die wertgebenden Inhaltstoffe. Sie werden bei der Kohlepyrolyse durch wertmindernde Produkte aus dem Lignin/Huminkomplex verunreinigt.

Der Weltbedarf an Wachs aus Braunkohle (Montanwachs) wird seit etwa 80 Jahren durch eine Anlage in Amsdorf bei Halle gedeckt. Zusätzlich erzeugte Mengen müssen durch nachgeschaltete Technologien zu marktfähigen Produkten veredelt werden:

* gereinigtes Wachs für die Kerzenproduktion

* Olefine und Paraffine ( C20...C30 )

* hochschmelzende Wachse

Der Markt für Montanharze muss noch erschlossen werden. Es gibt Einsatzmöglichkeiten in der Lack- und Kunstoffindustrie.

Wachse und Harze können auch in einer nachgeschalteten Anlage durch Pyrolyse veredelt werden. Die Erdöltechnologie bietet dafür bewährte Verfahren an (z.B. Fluid- Koker).

Aus dem Wachs würde man bei Temperaturen bis 600°C Paraffine und Olefine in den Siedebereichen von Benzin und Dieselöl erhalten. Bei höheren Temperaturen kann auch Äthylen erzeugt werden.

Die Spaltung der Harze würde aromatische Kohlenwasserstoffe (BTX-Aromaten) und Koks liefern. Aus Braunkohlenteer wurde in der Vergangenheit durch Blasenverkokung Elektrodenkoks hergestellt.

Die mitteldeutschen Braunkohlen enthalten 5…10% extrahierbare Stoffe:

• Westelbische Kohle : überwiegend Wachs 8..15 % Ausbeute (waf)

• Ostelbische Kohle : überwiegend Harz 5..8% Ausbeute (waf)

Die o.g. Extraktionsausbeuten sind aus Trockenkohle mit Benzol als Lösungsmittel bei 80°C erhalten worden. Die Extraktion grubenfeuchter Kohle ist technologisch schwieriger, ermöglicht aber um 10..20% höhere Ausbeuten. Die Extraktion bei Temperaturen bis 260°C erlaubt bei westelbischen Kohlen Ausbeuten bis 20%.

Stand der Technik

Die Braunkohleextraktion wird seit etwa 90 Jahren in Amsdorf bei Halle großtechnisch betrieben. In Amsdorf fördert man eine Kohle mit einem Extraktgehalt über 15%(waf). Das Produkt Rohmontanwachs enthält etwa 15 % Harz, das als Störstoff entfernt und nicht genutzt wird. Als Lösungsmittel haben sich Benzol und Toluol bewährt. Die Extraktion geschieht in Becherapparaten. Die Kohle wird in umlaufenden Bechern durch das Lösungsmittel mehrmals durchströmt. Die Extraktlösung erreicht eine Konzentration von 4%. Das Wachs wird durch Eindampfen gewonnen. Die Kohle wird nach Austreiben des Lösungsmittels brikettiert.

Die alte Technologie in Amsdorf kann kein Vorbild für eine Kohleextraktion im großen Maßstab sein. Sie zeigt aber, dass der Prozess beherrschbar ist.

Entwicklungsziele

Moderne Extraktionsanlagen müssen grubenfeuchte Feinkohle in Gegenstromapparaten verarbeiten. Die Prozesstemperatursollte 250°C nicht überschreiten, weil bei höheren Temperaturen durch den Abbau von Lignin und Huminstoffen sogenannte Dunkelstoffe entstehen, die die Qualität der Extrakte vermindern.

Die Extraktionsanlagen sind in die Kraftwerke zu integrieren. Die extrahirte Kohle hat einen merklich geringeren Heizwert als die Rohbraunkohle. Das kann zu Änderungen an den Dampferzeuger führen.

Wirtschaftlichkeit

Die Herstellung erdöläquivalenter Produkte ist langfristig nicht wirtschaftlich. Wachs für die Kerzenindustrie, C20...C30- Olefine sowie hochschmelzende Wachse haben gute Marktchancen. Der technologische Entwicklungsbedarf ist beherrschbar.

* hochschmelzende Wachse

Der Markt für Montanharze muss noch erschlossen werden. Es gibt Einsatzmöglichkeiten in der Lack- und Kunstoffindustrie.

Wachse und Harze können auch in einer nachgeschalteten Anlage durch Pyrolyse veredelt werden. Die Erdöltechnologie bietet dafür bewährte Verfahren an (z.B. Fluid- Koker).

Aus dem Wachs würde man bei Temperaturen bis 600°C Paraffine und Olefine in den Siedebereichen von Benzin und Dieselöl erhalten. Bei höheren Temperaturen kann auch Äthylen erzeugt werden.

Die Spaltung der Harze würde aromatische Kohlenwasserstoffe (BTX-Aromaten) und Koks liefern. Aus Braunkohlenteer wurde in der Vergangenheit durch Blasenverkokung Elektrodenkoks hergestellt.

Die mitteldeutschen Braunkohlen enthalten 5…10% extrahierbare Stoffe:

• Westelbische Kohle : überwiegend Wachs 8..15 % Ausbeute (waf)

• Ostelbische Kohle : überwiegend Harz 5..8% Ausbeute (waf)

Die o.g. Extraktionsausbeuten sind aus Trockenkohle mit Benzol als Lösungsmittel bei 80°C erhalten worden. Die Extraktion grubenfeuchter Kohle ist technologisch schwieriger, ermöglicht aber um 10..20% höhere Ausbeuten. Die Extraktion bei Temperaturen bis 260°C erlaubt bei westelbischen Kohlen Ausbeuten bis 20%.

Stand der Technik

Die Braunkohleextraktion wird seit etwa 90 Jahren in Amsdorf bei Halle großtechnisch betrieben. In Amsdorf fördert man eine Kohle mit einem Extraktgehalt über 15%(waf). Das Produkt Rohmontanwachs enthält etwa 15 % Harz, das als Störstoff entfernt und nicht genutzt wird. Als Lösungsmittel haben sich Benzol und Toluol bewährt. Die Extraktion geschieht in Becherapparaten. Die Kohle wird in umlaufenden Bechern durch das Lösungsmittel mehrmals durchströmt. Die Extraktlösung erreicht eine Konzentration von 4%. Das Wachs wird durch Eindampfen gewonnen. Die Kohle wird nach Austreiben des Lösungsmittels brikettiert.

Die alte Technologie in Amsdorf kann kein Vorbild für eine Kohleextraktion im großen Maßstab sein. Sie zeigt aber, dass der Prozess beherrschbar ist.

Entwicklungsziele

Moderne Extraktionsanlagen müssen grubenfeuchte Feinkohle in Gegenstromapparaten verarbeiten. Die Prozesstemperatursollte 250°C nicht überschreiten, weil bei höheren Temperaturen durch den Abbau von Lignin und Huminstoffen sogenannte Dunkelstoffe entstehen, die die Qualität der Extrakte vermindern.

Die Extraktionsanlagen sind in die Kraftwerke zu integrieren. Die extrahirte Kohle hat einen merklich geringeren Heizwert als die Rohbraunkohle. Das kann zu Änderungen an den Dampferzeuger führen.

Wirtschaftlichkeit

Die Herstellung erdöläquivalenter Produkte ist langfristig nicht wirtschaftlich. Wachs für die Kerzenindustrie, C20...C30- Olefine sowie hochschmelzende Wachse haben gute Marktchancen. Der technologische Entwicklungsbedarf ist beherrschbar.

3. Veredlungsverfahren durch die alkalische Pyrolyse

3.1. Rohstoffe aus der Zellstoffherstellung

3.1. Rohstoffe aus der Zellstoffherstellung

Bei der Zellstoffherstellung wird die Ausgangssubstanz chemisch aufgeschlossen. Dabei gehen alle Inhaltstoffe außer der Zellulose in Lösung und sind nach der Abscheidung des Zellstoffs für eine Weiterverarbeitung zugänglich. Bisher werden die Ablaugen der Zellstoffindustrie ausnahmslos verbrannt und für die Erzeugung der Prozessenergie verwendet.

Die Zellstoffherstellung ist damit weitgehend energieautark. Aus diesem Grunde ist die Zellstoffindustrie wenig interessiert, aus den Ablaugen weitere Rohstoffe zu gewinnen. Die Ablaugen enthalten gelöstes Lignin, die Salze von Harzsäuren und Wachsäuren sowie diverse Abbauprodukte aus den sonstigen Inhaltstoffen des Holzes. Durch eine nachgeschaltete Pyrolyse bis 600 °C könnte ein Neutralöl gewonnen werden, dessen Menge schwer abschätzbar ist, weil die Zusammensetzung der Ablauge nicht genau genug bekannt ist. Für die Gewinnung diese Neutralöls müsste die Ablauge auf 450 bis 500 °C erwärmt und über einen Abscheider geführt werden. Im Abscheider fällt eine Gasphase an, aus der nach Kühlung und Kondensation das Neutralöl gewonnen wird. Die Ablauge kann anschließend für die Verbrennung verwendet werden.

3.2 Alkalische Pyrolyse von Biomasse

Native Biomasse

• Sodaaufschluss

• DIE-Verfahren

Ein solcher Verfahrensschritt kann in der Zellstoffproduktion ohne größere Schwierigkeiten nachgerüstet werden. Unklar ist die Menge und Qualität des dabei gewinnbaren Neutralöls.

Wenn das gelöste Lignin durch Pyrolyse zu Produkten umwandeln will, betritt man Neuland. Das Lignin ist hauptsächlich über phenolische OH-Gruppen an Alkali gebunden. Phenole reagieren bei der Pyrolyse überwiegend durch Polykondensation und gehen so kontinuierlich in Koks über. Die Bindung an Alkali verhindert die Polykondensation. Die die Spaltung der Phenylgruppen notwendigen Temperaturen liegen im Bereich über 700 °C, denn Phenole sind sehr temperaturstabil. Die Spaltung erfolgt wahrscheinlich an der NaO-Bindung, wobei Diphenyl oder auch Diphenyloxid entstehen könnten. Die Aufspaltung Rohstoffe zu gewinnen. Die Ablaugen enthalten gelöstes Lignin, die Salze von Harzsäuren und Wachsäuren sowie diverse Abbauprodukte aus den sonstigen Inhaltstoffen des Holzes. Durch eine nachgeschaltete Pyrolyse bis 600 °C könnte ein Neutralöl gewonnen werden, dessen Menge schwer abschätzbar ist, weil die Zusammensetzung der Ablauge nicht genau genug bekannt ist. Für die Gewinnung diese Neutralöls müsste die Ablauge auf 450 bis 500 °C erwärmt und über einen Abscheider geführt werden. Im Abscheider fällt eine Gasphase an, aus der nach Kühlung und Kondensation das Neutralöl gewonnen wird. Die Ablauge kann anschließend für die Verbrennung verwendet werden.

Ein solcher Verfahrensschritt kann in der Zellstoffproduktion ohne größere Schwierigkeiten nachgerüstet werden. Unklar ist die Menge und Qualität des dabei gewinnbaren Neutralöls.

Ein solcher Verfahrensschritt kann in der Zellstoffproduktion ohne größere Schwierigkeiten nachgerüstet werden. Unklar ist die Menge und Qualität des dabei gewinnbaren Neutralöls.

Wenn das gelöste Lignin durch Pyrolyse zu Produkten umwandeln will, betritt man Neuland. Das Lignin ist hauptsächlich über phenolische OH-Gruppen an Alkali gebunden. Phenole reagieren bei der Pyrolyse überwiegend durch Polykondensation und gehen so kontinuierlich in Koks über. Die Bindung an Alkali verhindert die Polykondensation. Die die Spaltung der Phenylgruppen notwendigen Temperaturen liegen im Bereich über 700 °C, denn Phenole sind sehr temperaturstabil. Die Spaltung erfolgt wahrscheinlich an der NaO-Bindung, wobei Diphenyl oder auch Diphenyloxid entstehen könnten. Die Aufspaltung Rohstoffe zu gewinnen. Die Ablaugen enthalten gelöstes Lignin, die Salze von Harzsäuren und Wachsäuren sowie diverse Abbauprodukte aus den sonstigen Inhaltstoffen des Holzes. Durch eine nachgeschaltete Pyrolyse bis 600 °C könnte ein Neutralöl gewonnen werden, dessen Menge schwer abschätzbar ist, weil die Zusammensetzung der Ablauge nicht genau genug bekannt ist. Für die Gewinnung diese Neutralöls müsste die Ablauge auf 450 bis 500 °C erwärmt und über einen Abscheider geführt werden. Im Abscheider fällt eine Gasphase an, aus der nach Kühlung und Kondensation das Neutralöl gewonnen wird. Die Ablauge kann anschließend für die Verbrennung verwendet werden.

Ein solcher Verfahrensschritt kann in der Zellstoffproduktion ohne größere Schwierigkeiten nachgerüstet werden. Unklar ist die Menge und Qualität des dabei gewinnbaren Neutralöls.

Ein solcher Verfahrensschritt kann in der Zellstoffproduktion ohne größere Schwierigkeiten nachgerüstet werden. Unklar ist die Menge und Qualität des dabei gewinnbaren Neutralöls.

3.2 Alkalische Pyrolyse von Biomasse

Native Biomasse

• Sodaaufschluss

• DIE-Verfahren

Die alkalischen Aufschlussverfahren sind Verfahren der alkalischen Pyrolyse. Diese Verfahren arbeiten mit Natronlauge (10 …14%-ig) unter Druck bei Temperaturen von 140… 180°C. Das Ziel der Verfahren ist die Abtrennung der Zellulose aus dem Ausgangsstoff (überwiegend Holz). Dabei werden alle anderen Inhaltstoffe in Lösung gebracht, ausgenommen einige Extraktstoffe, die als Tallöl gewonnen werden.

Bei diesen Temperaturen finden neben der Hydrolyse schon Stoffwandlungen der Pyrolyse statt:

• Innermolekulare Umwandlungen unter Bildung funktioneller Sauerstoffgruppen

• Depolymerisation

Die Abspaltung funktioneller Gruppen ist durch das Alkali unterdrückt. Alle sauren Gruppen aber auch alkoholische OH-Gruppen werden durch die Bindung an Alkali stabilisiert. Wenn man den Prozess bei Temperaturen über 180 °C ablaufen lässt, wird die Zellulose und auch weitere Inhaltstoffe gespalten. Die Spaltprodukte sind neutrale Verbindungen. Das Produktspektrum ist nicht vorhersagbar. Es wird ein Neutralöl sein, in dem auch noch viele sauerstoffhaltige Verbindungen vorkommen. Der Sauerstoffgehalt wird aber gegenüber dem von Teeren aus der klassischen Pyrolyse deutlich geringer sein.

Die Prozessgestaltung ist von den erforderlichen Verweilzeiten abhängig. Die Verweilzeit ist durch die Dauer der innermolekularen Umwandlung bestimmt, bei der sich aus Lignin in lösliche Produkte -überwiegend Huminsäuren und Phenolate- bilden. Die Prozesstemperatur bestimmt die Qualität und die Ausbeute der Endprodukte und kann bis 400°C gewählt werden. Das erfordert Verfahren unter Druck oder hoch konzentrierte Laugen. Konzentrierte Laugen. insbesondere Natronlauge, sind aber sehr korrosiv und stellen den Apparatebauer vor große Probleme. Nach der Abtrennung des Neutralöls verbleiben die Abbauprodukte des Lignins in den Laugen. Diese Restlauge kann analog zum Zellstoffprozess energetisch genutzt werden.

Aus der Restlauge lassen sich Wachse, Harze und Phenole als stoffwirtschaftlich interessanten Produkte mit vertretbarem Aufwand gewinnen, denn ein Teil des Lignins ist zu Phenolen abgebaut und liegt als gelöstes Phenolat vor. Nach Neutralisation werden Wachse und Harze abgeschieden. Phenol kann man durch die bewährte Extraktion mit Butylacetat gewinnen.

Der Rohstoffbedarf der Stoffwirtschaft ist so groß, dass man an die Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen als alleinige Rohstoffquelle nicht denken sollte.

Das Beispiel Palmöl zeigt, welche katastrophalen Folgen mit der einer schlecht verstandenen Orientierung auf erneuerbare Rohstoffe verbunden sind.

• Innermolekulare Umwandlungen unter Bildung funktioneller Sauerstoffgruppen

• Depolymerisation

Die Abspaltung funktioneller Gruppen ist durch das Alkali unterdrückt. Alle sauren Gruppen aber auch alkoholische OH-Gruppen werden durch die Bindung an Alkali stabilisiert. Wenn man den Prozess bei Temperaturen über 180 °C ablaufen lässt, wird die Zellulose und auch weitere Inhaltstoffe gespalten. Die Spaltprodukte sind neutrale Verbindungen. Das Produktspektrum ist nicht vorhersagbar. Es wird ein Neutralöl sein, in dem auch noch viele sauerstoffhaltige Verbindungen vorkommen. Der Sauerstoffgehalt wird aber gegenüber dem von Teeren aus der klassischen Pyrolyse deutlich geringer sein.

Die Prozessgestaltung ist von den erforderlichen Verweilzeiten abhängig. Die Verweilzeit ist durch die Dauer der innermolekularen Umwandlung bestimmt, bei der sich aus Lignin in lösliche Produkte -überwiegend Huminsäuren und Phenolate- bilden. Die Prozesstemperatur bestimmt die Qualität und die Ausbeute der Endprodukte und kann bis 400°C gewählt werden. Das erfordert Verfahren unter Druck oder hoch konzentrierte Laugen. Konzentrierte Laugen. insbesondere Natronlauge, sind aber sehr korrosiv und stellen den Apparatebauer vor große Probleme. Nach der Abtrennung des Neutralöls verbleiben die Abbauprodukte des Lignins in den Laugen. Diese Restlauge kann analog zum Zellstoffprozess energetisch genutzt werden.

Aus der Restlauge lassen sich Wachse, Harze und Phenole als stoffwirtschaftlich interessanten Produkte mit vertretbarem Aufwand gewinnen, denn ein Teil des Lignins ist zu Phenolen abgebaut und liegt als gelöstes Phenolat vor. Nach Neutralisation werden Wachse und Harze abgeschieden. Phenol kann man durch die bewährte Extraktion mit Butylacetat gewinnen.

Der Rohstoffbedarf der Stoffwirtschaft ist so groß, dass man an die Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen als alleinige Rohstoffquelle nicht denken sollte.

Das Beispiel Palmöl zeigt, welche katastrophalen Folgen mit der einer schlecht verstandenen Orientierung auf erneuerbare Rohstoffe verbunden sind.

Braunkohlen

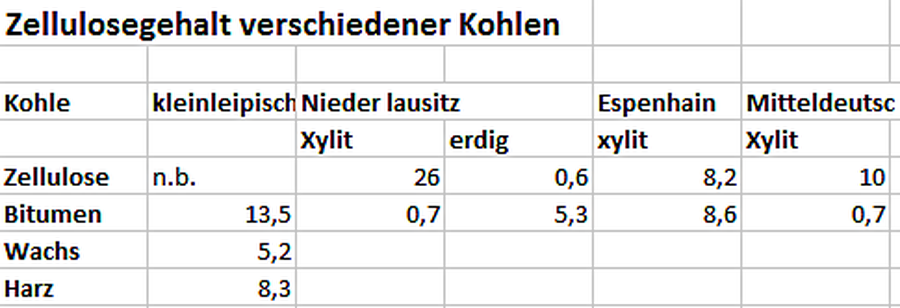

Junge, ostelbische Braunkohlen können noch erhebliche Mengen an Zellulose enthalten. Besonders reich an Zellulose ist Xylit. Diese Braunkohlen kann man für die Zellstoffherstellung nutzen. Wesentliche technologische Änderungen gegenüber dem Einsatz von Holz sind nicht notwendig. Die Mengen an Tallöl ist höher, weil durch die Inkohlung Wachse und Harze angereichert worden sind.

Es ist noch offen, ob Wachs und Harz (Tallöl) gesondert gewonnen werden können. Eine weitere offene Frage ist auch die Qualität des erhaltenen Zellstoffs.

Bei den älteren, westelbischen Kohlen ist das Lignin hochgradig zu Huminsäuren umgewandelt. Das begünstigt den alkalischen Aufschluss. Die erforderlichen Verweilzeiten sind zwischen 30 und 60 Minuten zu erwarten. Das Wachs/Harz-Verhältnis liegt bei westelbischen Kohlen bei 2:1. Der Gehalt an Extraktstoffen ist relativ hoch und macht diese Kohlen besonders interessant.

Die alkalische Pyrolyse hat für die stoffwirtschaftliche Nutzung von Braunkohlen ein hohes Entwicklungspotential. Die hohen Umweltbelastungen durch Abwasser und Abgase, die die klassischen Pyrolyseverfahren sehr belastet haben, sind bei der alkalischen Pyrolyse vermeidbar.

Die Herstellung von Zellstoff aus Braunkohlen konkurriert mit dem bewährten Einsatzstoff Holz. Die Frage, ob aus Braunkohlen eine ausreichend hohe Qualität erzeugt werden kann, ist noch offen. Auch bei geringerer Qualität kann der Zellstoff gewinnbringend verwertet werden. Das Unternehmen "Green Sugar" hat im Pilotmaßstab eine Anlage gebaut, mit der aus Biomasse Zucker hergestellt werden kann. Diese Technologie kann auch Zellstoff minderer Qualität einsetzen. Das in dieser Technologie erhaltenen Zuckergemisch könnte als Rohstoff für die Feinchemie ein hohes Marktpotential erreichen.

Die Herstellung von Zellstoff aus Braunkohlen konkurriert mit dem bewährten Einsatzstoff Holz. Die Frage, ob aus Braunkohlen eine ausreichend hohe Qualität erzeugt werden kann, ist noch offen. Auch bei geringerer Qualität kann der Zellstoff gewinnbringend verwertet werden. Das Unternehmen "Green Sugar" hat im Pilotmaßstab eine Anlage gebaut, mit der aus Biomasse Zucker hergestellt werden kann. Diese Technologie kann auch Zellstoff minderer Qualität einsetzen. Das in dieser Technologie erhaltenen Zuckergemisch könnte als Rohstoff für die Feinchemie ein hohes Marktpotential erreichen.

Die Technologie für die alkalische Pyrolyse für Braunkohlen ist weitgehend gesichert. Die wichtigsten technologischen Schritte sind:

1. Zerkleinerung von Rohbraunkohle unter Aushaltung von Sand und Steinen:

Ist für die Braunkohlenwirtschaft gelöst. Eine Trocknung ist nicht erforderlich. Die selektive Gewinnung bestimmter Lithotypen kann von Vorteil sein.

Ist für die Braunkohlenwirtschaft gelöst. Eine Trocknung ist nicht erforderlich. Die selektive Gewinnung bestimmter Lithotypen kann von Vorteil sein.

2. Alkalischer Aufschluss und Pyrolyse:

Gegenüber der Zellstofferzeugung ergeben sich keine wesentlichen Neuerungen. Die Verweilzeit kann etwas kürzer sein.

Die alkalische Pyrolyse bei Temperaturen oberhalb der Zellstoffgewinnung sind Werkstoffprobleme zu erwarten.

Die Zellstoffgewinnung aus Xylit kann mit dem Einsatz von Holz konkurrieren. Die geringere Ausbeute wird durch den geringeren Kohlepreis mehr als ausgeglichen. Tabelle 1 zeigt den Zellulosegehalt verschiedener Braunkohlen

Gegenüber der Zellstofferzeugung ergeben sich keine wesentlichen Neuerungen. Die Verweilzeit kann etwas kürzer sein.

Die alkalische Pyrolyse bei Temperaturen oberhalb der Zellstoffgewinnung sind Werkstoffprobleme zu erwarten.

Die Zellstoffgewinnung aus Xylit kann mit dem Einsatz von Holz konkurrieren. Die geringere Ausbeute wird durch den geringeren Kohlepreis mehr als ausgeglichen. Tabelle 1 zeigt den Zellulosegehalt verschiedener Braunkohlen

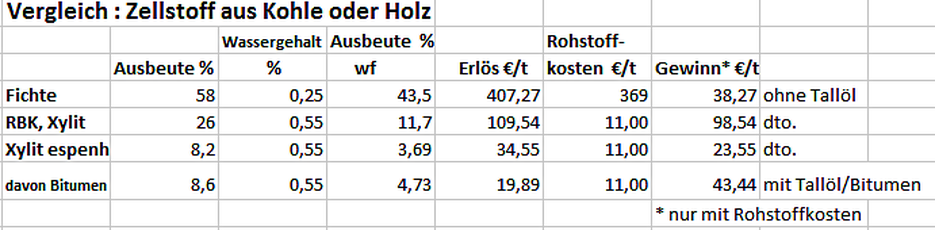

Tabelle 2

In Tabelle 2 ist die Zellstoffherstellung aus Holz und Braunkohle gegenübergestellt. Die Rohstoffkosten sind Internetpreise. Es wurden nur die Rohstoffkosten in der Kalkulation berücksichtigt. Die übrigen Kosten dürften bei beiden Rohstoffen nicht wesentlich von einander abweichen.